FUNGSI BAHASA DAERAH DALAM ERA GLOBALISASI DAN OTONOMI DAERAH

|

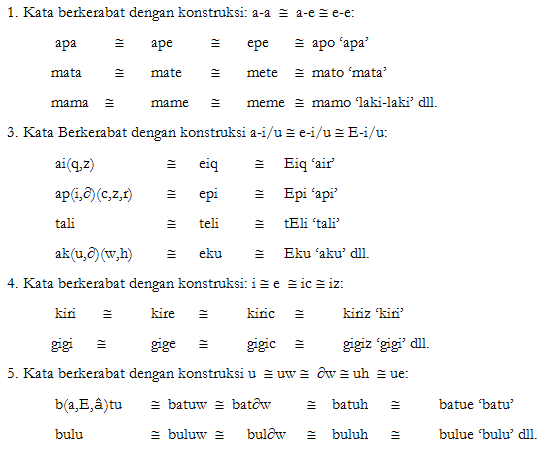

Oleh: Mahsun Pada bab IV pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Secara konkret, kewenangan-kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah (Kabupaten dan Kota), termaktub dalam pasal 11 ayat 2, yaitu kewenangan pada bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Salah satu di antara kewenangan tersebut, yaitu kewenangan bidang pendidikan dan kebudayaan memiliki keterkaitan langsung dengan pokok masalah yang hendak menjadi paparan dalam seksi ini. Apabila kewenangan daerah yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dikaitkan dengan kebijakan politik bahasa nasional yang dirumuskan tahun 1975, sebagai jabaran dari penjelasan pasal 36 UUD 1945, maka dapatlah dikatakan bahwa kewenangan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa-bahasa daerah sebagai bagian dari unsur kebudayaan Indonesia dilakukan oleh masing-masing daerah yang memiliki bahasa itu sendiri. Apresiasi terhadap konsep pemeliharaan dan pembinaan bahasa-bahasa daerah oleh masing-masing daerah dapat muncul dalam bentuk yang beranekaragam. Hal ini lebih-lebih jika dikaitkan dengan spirit yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 itu adalah pemberian wewenang seluas-luasnya bagi daerah untuk berkembang dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah itu sendiri secara maksimal. Keadaan ini akan memunculkan kondisi saling menyaingi antardaerah dalam mengembangkan potensi yang ada di masing-masing wilayah (daerah). Persaingan itu, termasuk pula persaingan dalam upaya merealisasikan apresiasi mereka terhadap pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan daerah, yang di dalamnya termasuk bahasa (daerah) seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut. Seiring dengan itu, suasana yang semakin memberi ruang gerak bagi berkembangnya semangat kedaerahan akan semakin terbuka. Itu artinya, bahwa apabila kondisi yang memberi otonomi yang seluas-luasnya pada daerah untuk mengatur dirinya sendiri tidak difahami dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, maka dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemungkinan akan terwujudnya kekhawatiran ini semakin didukung oleh angin reformasi yang mulai terhembus ketika rezim Orde Baru tumbang dan arus globalisasi yang cenderung menuntut setiap komunitas, baik dalam lingkup kedaerahan maupun nasional untuk memiliki jati diri yang kuat demi memenangkan persaingan yang begitu ketat. Kiranya masih segar dalam ingatan kita, beberapa kasus yang mengarah pada disintegrasi nasional, seperti kasus Aceh, Ambon, Papua. Namun, sebenarnya kekhawatiran dan kasus-kasus di atas tidak harus terjadi selama potensi keanekaragaman budaya yang tercermin pada daerah-daerah yang membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat dikelola secara baik. Pengelolan yang dimaksud salah satunya dalam bentuk memperkuat rasa kebersamaan dalam perbedaan melalui penumbuhan kesadaran secara suka rela berdasarkan pemahaman yang tidak bersifat memaksa, tetapi berdasarkan perenungan yang intens melalui justifikasi empirik yang memang dapat dicerna akal sehat (rasional). Pengelolan yang demikian itu haruslah menjadi kebijakan nasional yang dimungkinkan untuk diterapkan di daerah-daerah. Untuk itu diperlukan titik tolak yang sama, yang menjadi komitmen bersama. Dalam konteks itu, keberadaan bahasa-bahasa daerah di Indonesia, yang tidak kurang dari 726 (SIL, 2001) dapat membantu menyediakan bukti empirik guna memberi inspirasi bagi perenungan yang intens serta menjadi titik pijak yang sama untuk menumbuhkan komitmen bersama. Bukti yang dimaksud berupa data-data yang menunjukkan kekerabatan antarbahasa yang ada berupa kesepadanan kaidah-kaidah kebahasaan, baik kesepadanan pada tataran bunyi, maupun kesepadanan pada tataran gramatika (morfologi dan sintaksis), dan tataran makna (semantik). Dengan memanfaatkan kajian linguistik, khususnya linguistik historis komparatif dan dialektologi diakronis, bentuk-bentuk yang berkesepadanan (berkorespondensi) itu dapat dijelaskan sebagai bentuk yang berbeda tetapi berasal dari satu bentuk yang sama. Kenyataan ini dapat dijadikan bahan bagi upaya menumbuhkan semangat kebersamaan. Hanya saja, bagaimana memanfaatkan bukti-bukti kesepadanan itu sehingga dapat menjadi bukti yang dapat memperluas wawasan (pemahaman) akan kondisi keanekaragaman dalam ketunggalikaan. Untuk itu, dalam tulisan ini diusulkan salah satu fungsi bahasa daerah dalam era globalisasi dan era otonomi daerah sebagai sarana untuk menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman akan kondisi keanekaragaman dalam kesamaan (ketunggalikaan). Fungsi bahasa daerah yang demikian ini hanya mungkin diwujudkan melalui pengembangan materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebhinnekaan untuk diajarkan di sekolah-sekolah (termasuk perguruan tinggi). Ihwal bagaimana wujud dan cara pengembangannya, serta pada tingkat mana pengajaran materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebhinnekaan tersebut akan menjadi bahan paparan berikut ini. Materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebhinnekaan merupakan muatan lokal bahasa daerah yang berbasis pada pengajaran dialek standar dengan memperkenalkan variasi dialektal lainnya yang terdapat dalam bahasa yang diajarkan dan atau memperkenalkan variasi dialektal dalam bahasa lain yang memiliki relasi kekerabatan dengan bahasa yang diajarkan (periksa Mahsun, 1999). Batasan di atas memberikan gambaran pada kita bahwa persyaratan yang pertama-tama harus dipenuhi dalam pengembangan materi muatan lokal yang berdimensi kebhinnekaan adalah penyediaan bahan jadi pengajaran yang berupa bentuk-bentuk bahasa yang berkerabat. Bentuk-bentuk bahasa yang berkerabat yang dimaksud baik yang terdapat pada level satu bahasa, jadi, berupa bentuk-bentuk yang berkerabat yang terdapat di antara dialek-dialek bahasa yang diajarkan maupun bentuk-bentuk yang berkerabat yang terdapat dalam level antarbahasa, khususnya, bentuk yang berkerabat anatara bahasa yang diajarkan dengan bahasa lain yang lebih dekat hubungan kekerabatan dengannya. Hal ini berarti, bahwa dalam rangka pengembangan materi tersebut kajian yang pertama-tama dilakukan adalah kajian dialektologi diakronis dengan sasaran kajiannya adalah identifikasi dialek-dialek yang terdapat dalam bahasa itu dan penentuan bentuk yang berkerabat melalui rekonstruksi bahasa purbanya (prabahasa). Kajian selanjutnya, adalah kajian historis komparatif dengan tujuan menentukan tingkat kekerabatan dan bentuk-bentuk yang berkerabat yang terdapat di antara bahasa yang akan diajarkan dengan bahasa lain yang diduga memiliki hubungan kekerabatan dengannya melalui rekonstruksi bahasa purba (protobahasa) dari bahasa-bahasa tersebut. Berdasarkan hasil kerja di atas dilakukan penetuan bahasa standar melalui kajian secara sosiolinguistis. Hasil kajian secara sosiolinguistis ini selanjutnya dibawa ke dalam forum musyawarah antarpenutur bahasa yang akan diajarkan itu untuk ditentukan secara formal dan atas dasar kesepakatan bersama tentang sosok dialek yang akan dijadikan kerangka acuan dalam berbahasa secara baik dan benar (bahasa standar). Setelah itu, penyusunan materi dapat dilakukan dengan tetap berpijak pada bahasa standar yang telah ditetapkan itu. Sebagai contoh, akan dipaparkan sebagian hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka uji coba model pengembangan materi pengajaran yang dimaksud, yang dilakukan penulis terhadap bahasa Sasak. Dengan menggunakan pendekatan dialektologi diakronis diperoleh gambaran bahwa bahasa Sasak terpilah ke dalam empat dialek, yang secara linguistis keempat dialek itu disebut dengan dialek a-a, a-e, dan e-e, serta a-o. Di antara keempat dialek itu telah diidentifikasi beberapa pola bentuk bahasa yang berkerabat:

Bahan yang berupa kata berkerabat ini, yang bentuk asalnya diperoleh melalui rekonstruksi bahasa Sasak Purba (Prabahasa Sasak), dijadikan sebagai salah satu materi bagi pengembangan materi tersebut. Tentu, untuk mengintegrasikan materi itu sebagai satu lkesatuan materi pengajaran yang berdimensi kebhinnekatunggalikaan, perlu dilakukan terlebih dahulu standardisasi bahasa Sasak, dengan memilih salah satu di antara keempat dialek tersebut. Dengan berpijak pada pandangan teoretis, bahwa faktor-faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan pengusulan suatu dialek menjadi bahasa Standar adalah: jumlah penuturnya lebih besar dibandsingkan dengan jumlah penutur dialek lainnya, sebaran geografisnya cukup luas, dialek itu digunakan di pusat pemerintahan, dan juga digunakan dalam media (massa atau elektronik), maka dialek a-e dapat dipertimbangkan menjadi bahasa Sasak Standar. Berdasarkan bahasa standar itulah disusun materi pengajarannya komposisi pembahasan pada empat aspek: kebahasaan, pemahaman, penggunaan, dan sastra. Keempat aspek tersebut merupakan jabaran isi per unit, yang setiap kelasnya terdiri atas sepuluh unit. Untuk materi yang mengandung dimensi kebhinnekaan akan dititipkan pada pembahasan aspek kebahasaan, khususnya pada subtopik pembahasan kosa kata. Materi tersusun berupa teks bacaan dalam dialek bahasa Sasak Standar (dialek a-e) yang di dalamnya sengaja dimasukkan unsur-unsur leksikal yang memiliki relasi kekerabatan dengan unsur-unsur leksikal dialek-dialek lainnya. Pada pembahasan subtopik kosa kata, unsur leksikal dialek standar yang memiliki relasi kekerabatan tersebut diangkat kembali untuk ditunjukkan padanannya dalam dialek-dialek bahasa Sasak lainnya. Pada saat itulah guru menjelaskan hakekat perbedaan dari unsur-unsur leksikal tersebut dengan mengaitkannya pada sebuah bentuk asal yang sama. Bersamaan dengan itu pula, pesan keanekaragaman dalam ketunggalikaan dapat disampaikan. Patut ditambahkan, bahwa penyusunan materi muatan lokal tersebut, untuk kelas I dan II, hanya akan memanfaatkan variasi kebahasaan yang terdapat dalam bahasa Sasak itu sendiri, jadi memanfaatkan variasi dialektal yang memiliki relasi kekerabatan. Selanjutnya, buku pelajaran yang telah tersusun itu diuji coba kelayakannya, baik yang menyangkut materi maupun kelayakan metode pengajarannya. Mengingat dampak yang mungkin akan timbul sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 seperti dipaparkan di atas, maka pengembangan materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebhinnekaan memiliki arti penting bagi upaya meningkatkan kepribadian bangsa dan jati diri manusia Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman akan dinamika makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran akan keanekaragaman dalam kemajemukan budaya bangsa itu diharapkan semakin diyakini mengingat pemahaman itu diperoleh melalui pengetahuan empirik yang berupa evidensi kebahasaan, bukan dalam bentuk “indoktrinasi”. Selain itu, materi muatan lokal tersebut dapat mencegah terbentuknya sikap primordial, sukuisme yang muncul sebagai akibat pemberian materi muatan lokal, yang nota bene berupa materi yang khas, sesuai kondisi daerah di mana materi itu disajikan, karena model ini di samping memperlihatkan kekhasan bahasa daerah yang diajarkan, juga memperlihatkan keterhubungannya dengan bahasa lain yang berkerabat dengannya. Pada lingkup bahasa yang diajarkan, model ini dapat menghilangkan kecemburuan penutur dialek lain dalam bahasa yang diajarkan itu, karena dialeknya tidak diangkat sebagai dialek standar yang menjadi basis pengembangan materi pengajaran. Kecemburuan itu sangat dimungkinkan, karena pengangkatan dialek tertentu sebagai dialek standar berarti mengabaikan keberadaan dialek lain, yang dalam pada itu, secara psikologis, penuturnya merasa rendah dari penutur dialek standar. Hal itu lebih-lebih didukung oleh pemahaman terhadap konsep dialek, secara etimologis, lahir dari pemahaman tentang pengaitan ragam tertentu sebagai ragam yang kurang berprestise. Kemudian, dengan dikembangkannya alat bantu pengajaran yang berupa simulasi kebhinnekaan dapat menjadi model bagi pengembangan metode pengajaran bahasa daerah lainnya, di samping dapat juga digunakan sebagai sarana justifikasi empiris bagi makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada skala yang lebih luas model yang dikembangkan pada level daerah itu dapat ditingkatkan menjadi model yang dapat berlaku pada lintas daerah, misalnya setelah peserta didik mecapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misal kelas III SLTP ke atas, dapat mengambil perbandingan pada lintas bahasa, bukan lagi lintas dialek dalam satu bahasa. Bahkan lebih jauh dari itu dapat dijadikan model untuk level nasional, dalam arti sistem pengajarannya yang bersifat kekerabatan-kontrastif tersebut dapat diambil pada bahan-bahan bahasa lain yang penuturnya lebih banyak dan memiliki tradisi tulis yang kuat, misalnya ketika mengajarkan materi muatan lokal bahasa Sasak di daerah yang berpenutur bahasa Sasak, bentuk yang berkerabat dapat dicarikan pada tingkat kekerabatan bahasa yang yang lebih tinggi misalnya, tingkat Autronesia Barat, seperti bahasa Bali, dan bahasa Jawa, karena bahasa Sasak, Bahasa Bali, dan bahasa Jawa merupakan bahasa-bahasa yang berkerabat pada level tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin banyak bahasa daerah lain yang diketahui berkerabat dengan bahasa daerahnya, dan dalam pada itu akan semakin luaslah pemahamannya akan makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persoalannya, bagaimanakah prospek pengembangan materi pengajaran bahasa daerah semacam itu, jika ditinjau dari situasi kebahasaan di Indonesia yang sangat kompleks dan rumit?

Ada dua titik pandang yang dapat digunakan untuk menyoroti prospek pengem-bangan materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebhinnekaan dalam pengajaran bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Kedua titik pandang itu menyangkut bahan baku dan bahan jadi bagi penyusunan materi pengajaran tersebut. Yang dimaksudkan dengan bahan baku di sini adalah keberadaan bahasa-bahasa daerah di Indonesia di tinjau dari segi pengelompokan bahasa secara diakronis, sedangkan yang dimaksudkan dengan bahan jadi adalah tinjauan dari ketersedian bahan yang siap dirakit untuk pengembangan materi pengajaran. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan bahan jadi adalah ketersediaan hasil-hasil kajian secara dilektologi diakronis dan linguistik historis komparatif terhadap bahasa-bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Tinjauan dari sudut pandang bahan baku, menuntun pada upaya menjawab pertanyaan apakah bahasa-bahasa atau sebagian besar bahasa daerah yang terdapat di Indonesia merupakan bahasa yang serumpun atau tidak. Apabila sebagian besar bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia bukanlah bahasa-bahasa yang berasal dari rumpun yang sama, maka gagasan pengembangan materi muatan lokal yang berdimensi kebhinnekaan sebagai salah satu upaya memfungsikan bahasa daerah sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman akan kondisi kebhinnekatunggalikaan masyarakat Indonesia kurang prospektif; sebaliknya akan dipandang cukup prospektif jika sebagian besar bahasa-bahasa daerah yang terdapat di Indonesia itu berasal dari satu rumpun bahasa yang sama. Berangkat dari titik pandang ini, maka dapat dikatakan bahwa pengembangan materi muatan lokal tersebut memiliki prospek yang cukup baik bagi pengajaran bahasa-bahasa daerah di Indonesia, karena berdasarkan studi yang dilakukan terhadap kelompok bahasa-bahasa yang termasuk rumpun bahasa Austronesia, Indonesia merupakan tempat yang paling banyak terdapatnya bahasa-bahasa rumpun Austronesia tersebut. Hanya saja, dalam kaitannya dengan konsep bahan jadi, rupanya kajian secara dialektologis dan historis komparatif belum banyak dilakukan terhadap bahasa-bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Lauder (1997) melaporkan bahwa sampai 1997 penelitian terhadap bahasa-bahasa daerah secara dialektologis baru mencapai 69 buah penelitian, suatu jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Belum lagi dari jumlah itu dikkelompokkan atas penelitian yang dilakukan berdasarkan sudut pandang dialektologi diakronis, yang memang jenis penelitian yang terakhir inilah yang dapat menyiapkan bahan jadi untuk pengembangan materi muatan lokal tersebut. Hal yang sama terjadi pula pada penelitian dari sudut pandang linguistik historis komparatif terhadap bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Menurut Fernandez (1988), bahwa penelitian yang bertujuan melakukan pengelompokan terhadap bahasa-bahasa daerah di Indonesia masih sangat langka. Hal ini tercermin pula dari jumlah dialektolg dan komparativis yang terdapat di Indonesia. Dengan demikian, kiranya dapat dikatakan bahwa meskipun dari sudut pandang bahan baku bagi pengembangan materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebhinnekaan itu cukup tersedia, namun dari sudut pandang bahan jadi sangatlah mengecewakan. Oleh karena itu, langkah awal yang harus segera dilakukan, jika ihtiar untuk memfungsikan bahasa daerah sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman akan kondisi kebhinnekaan dalam ketunggalikaan melalui pengajaran bahasa, adalah melakukan kajian bahasa-bahasa daerah berdasarkan pendekatan dialektologi diakronis dan linguistik historis komparatif. Meskipun Pusat Bahasa dalam beberapa tahun terakhir ini telah dan sedang menggalakkan penelitian kekerabatan dan pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia, namun penelitian itu tidaklah dilakukan dalam kerangka kerja dialektologi diakronis (meskipun terdapat kajian dari sudut pandang linguistik historis komparatif). Oleh karena itu, penelitian itu belum dapat membantu menyiapkan bahan jadi bagi pengembangan materi muatan lokal yang berdimensi kebhinnekaan. Berdasarkan paparan di atas dapat dikemukakan beberapa hal sebagai catatan penutup berikut ini. Peningkatan mutu pemakaian bahasa daerah tidak dapat dicapai hanya melalui pemberian materi pelajaran bahasa daerah sebagai materi muatan lokal di sekolah-sekolah, melainkan haruslah disertai dengan upaya-upaya yang dapat menumbuhkan rasa bangga dan rasa memiliki pada diri penuturnya. Rasa bangga dan rasa memiliki tersebut dapat ditimbulkan salah satunya melalui pemakaian bahasa daerah itu sebagai bahasa pengantar pada kelas permulaan di tingkat pendidikan dasar (kelas I - III). Oleh karena itu, rumusan fungsi bahasa daerah dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia butir (b) dalam politik bahasa nasional, haruslah dipertimbangkan kembali, karena rumusan ini mengandung pengertian bahwa dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak diperkenankan menggunakan bahasa daerah, kecuali pada daerah-daerah tertentu karena faktor-faktor tertentu. Kebijakan ini, secara psikologis dapat membentuk persepsi peserta didik akan kurang pentingnya bahasa dan kultur yang mereka miliki yang terekam dalam bahasa ibu (bahasa daerah) mereka. Di samping itu, secara tidak langsung dapat membentuk pola berpikir negatif penutur bahasa daerah terhadap bahasa ibunya dan sekaligus akan mengurangi kebanggaan mereka terhadap bahasa dan kulturnya. Patut ditambahkan, bahwa dijadikannya bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada tingkat permulaan di sekolah dasar hanya pada sekolah-sekolah yang peserta didiknya berlatar belakang bahasa pertamanya berupa bahasa daerah. Selain perlu dilakukan pertimbangan tentang rumusan fungsi bahasa daerah pada rumusan tersebut, juga perlu dipertimbangkan fungsi bahasa daerah sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman kondisi kebhinnekaan dalam ketunggalikaan masyarakat Indonesia. Fungsi ini dipandang perlu mengingat kondisi yang mungkin timbul sebagai dampak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kedua fungsi bahasa daerah yang diusulkan untuk mengganti dan menambah rumusan fungsi bahasa daerah yang telah dirumuskan berdasarkan Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 itu satu sama lain saling mendukung dalam pencapaian tujuan pengajaran bahasa daerah. Apabila fungsi bahasa daerah yang pertama yang diusulkan itu dapat memberi dorongan agar penuturnya mau mempelajari bahasanya dengan baik, maka fungsi yang kedua dapat memberi pemahaman padanya bahwa bahasa daerah yang dikuasainya secara baik dan benar itu memiliki hubungan kekerabatan dengan bahasa daerah lain yang juga dikuasai oleh penuturnya secara baik dan benar pula. Kondisi ini tentunya akan sangat mendukung bagi tumbuhnya semangat kebersamaan antarberbagai warga masyarakat Indonesia. Suatu semangat yang sangat dibutuhkan dalam era otonomi daerah dan globalisasi.

|

GENOLINGUISTIK

GENOLINGUISTIK METODE PENELITIAN BAHASA

METODE PENELITIAN BAHASA TEKS DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KURIKULUM 2013

TEKS DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KURIKULUM 2013 KAJIAN DIALEKTOLOGI DIAKRONIS BAHASA SASAK DI PULAU LOMBOK

KAJIAN DIALEKTOLOGI DIAKRONIS BAHASA SASAK DI PULAU LOMBOK DISTRIBUSI DAN PEMETAAN VARIAN-VARIAN BAHASA MBOJO

DISTRIBUSI DAN PEMETAAN VARIAN-VARIAN BAHASA MBOJO KAJIAN MORFOLOGI BAHASA SUMBAWA DIALEK JEREWEH

KAJIAN MORFOLOGI BAHASA SUMBAWA DIALEK JEREWEH LINGUISTIK HISTORIS KOMPARATIF

LINGUISTIK HISTORIS KOMPARATIF KAJIAN DIALEKTOLOGI DIAKRONIS DI WILAYAH PAKAI BAHASA SUMBAWA

KAJIAN DIALEKTOLOGI DIAKRONIS DI WILAYAH PAKAI BAHASA SUMBAWA MORFOLOGI

MORFOLOGI DIALEKTOLOGI

DIALEKTOLOGI BAHASA DAN RELASI SOSIAL

BAHASA DAN RELASI SOSIAL DIALEKTOLOGI DIAKRONIS

DIALEKTOLOGI DIAKRONIS BAHASA DAN PETA BAHASA DI INDONESIA

BAHASA DAN PETA BAHASA DI INDONESIA POLITIK BAHASA

POLITIK BAHASA RETROSPEKSI: MENGANGAN ULANG KEINDONESIAAN DALAM PERSPEKTIF SEJARAH, SASTRA, DAN BUDAYA

RETROSPEKSI: MENGANGAN ULANG KEINDONESIAAN DALAM PERSPEKTIF SEJARAH, SASTRA, DAN BUDAYA LITERASI: JURNAL ILMU-ILMU HUMANIORA

LITERASI: JURNAL ILMU-ILMU HUMANIORA ANTROPOLOGI INDONESIA

ANTROPOLOGI INDONESIA BERKALA PENELITIAN PASCA SARJANA

BERKALA PENELITIAN PASCA SARJANA LINGUISTIK INDONESIA

LINGUISTIK INDONESIA LINGUISTIK INDONESIA

LINGUISTIK INDONESIA LINGUISTIK INDONESIA

LINGUISTIK INDONESIA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK KEBAHASAAN

INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK KEBAHASAAN